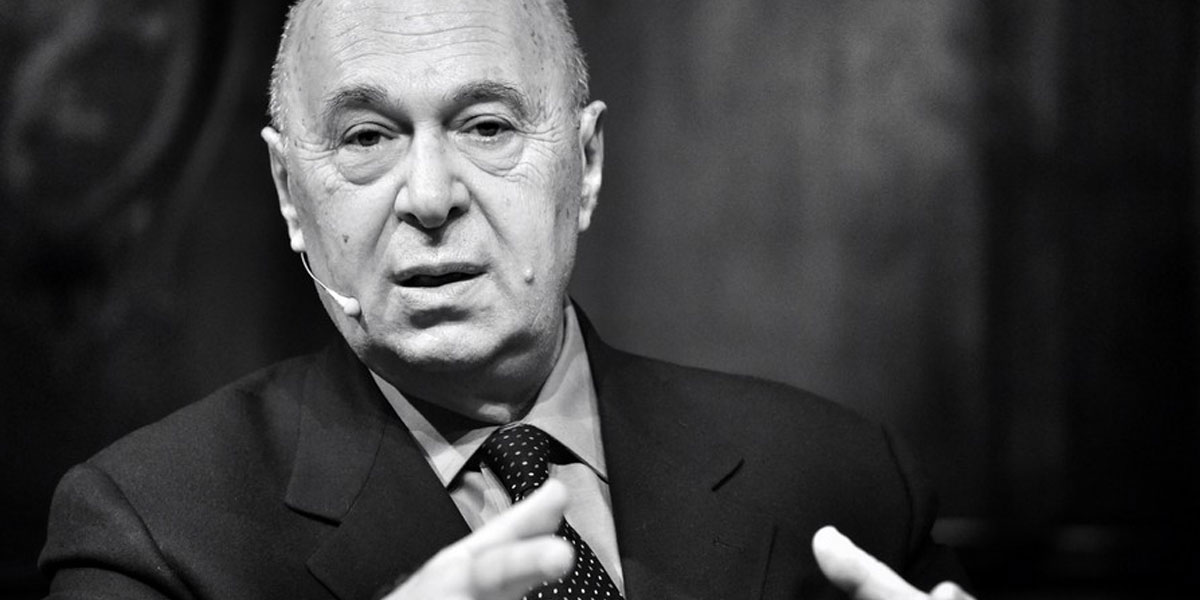

Un volume, in uscita per Rizzoli, che privilegia le interpretazioni storiografiche più innovative: l’autore mette sotto esame le classi dirigenti dello Stato unitario

L’Italia cominciò male, scrive Paolo Mieli nel suo ultimo libro Il caos italiano. Alle origini del nostro dissesto (Rizzoli). Ma non tanto perché, ad appena tre mesi dalla proclamazione del regno, fosse morto improvvisamente Cavour. O perché nel giro di un paio d’anni caddero uno dopo l’altro ben tre presidenti del Consiglio: Bettino Ricasoli per contrasti con il sovrano, Urbano Rattazzi in seguito ai fatti di Aspromonte e Luigi Carlo Farini a causa di una grave malattia mentale. Il nocciolo del problema fu l’affermarsi di una discutibile prassi politico-istituzionale che si sarebbe radicata a tal punto da segnare la storia successiva del Paese. E da indurre Mieli a un titolo così forte.

Lo si vide già nel 1876, con la cosiddetta «rivoluzione parlamentare». Dopo che il governo della Destra di Marco Minghetti era stato messo in minoranza dal Parlamento, il re decise di affidare l’incarico per il nuovo esecutivo non a un altro esponente della stessa area, ma al leader della Sinistra Agostino Depretis: il quale cercò e trovò in aula la sua maggioranza. Sei anni dopo, in vista delle elezioni, Depretis stipulò una serie di accordi con Minghetti, dando vita a un asse tra la Sinistra e importanti pezzi della Destra. E vinse le elezioni. Nato per escludere dal gioco politico le forze ritenute antisistema (socialisti, radicali, cattolici intransigenti), emergeva un modello di governo centrista che era il frutto di accordi e mediazioni parlamentari tra gruppi o singoli deputati. E il voto popolare? Veniva dopo, a maggioranza già fatta. E, di regola, nella storia italiana, gli elettori finivano per premiare l’esecutivo in carica. Il bipartitismo alla Westminster era molto lontano. Appesantita dal suo corollario di trasformismi e cambi di casacca, la convergenza al centro dei partiti (e il taglio delle «estreme») fece sì che non esistessero i numeri per l’alternanza. Divenne l’unica strada percorribile. Per sperimentare l’alternanza, l’Italia dovrà attendere la stagione del bipolarismo centrodestra-centrosinistra, inaugurata da Silvio Berlusconi. Ma nel frattempo, se non il caos, le criticità politiche del Paese avevano fatto molta strada.

Passando in rassegna una mole di storia e storiografia dell’Italia contemporanea, Paolo Mieli conferma il suo profilo anfibio. A metà fra presente e passato. La prospettiva storica e la consuetudine con tagli cronologici lunghi gli danno chiavi di lettura dell’attualità non comuni tra gli osservatori politici. Viceversa, l’esperienza pluridecennale di osservatore politico arricchisce i suoi libri di storia di un understanding inusuale tra gli accademici: una singolare capacità di entrare nelle pieghe degli avvenimenti, una certa inconfondibile saggezza. Il puzzle del passato, peraltro, non è mai attualizzazione corriva, né mai un plot fine a se stesso (sebbene ci siano capitoli che si leggono come un romanzo).

Le molte storie compongono comunque una storia unica, una specifica lettura della vicenda italiana. E naturalmente, data la biografia dell’autore, a farla da padrona è la politica: un ventaglio di successi, errori, strategie, tatticismi e, soprattutto, una questione di scelte. Cioè di uomini: da Quintino Sella a Mario Scelba, da Sidney Sonnino a Bettino Craxi. Non c’è nulla di deterministico, nelle pagine di questo libro.

E nulla di acquiescente ai riti della correctness. Di una vasta letteratura, Mieli privilegia le opere e le interpretazioni che gli appaiono più innovative. Quelle che altri inchioderebbero allo stigma del revisionismo. Ed ecco perciò le molte pagine dedicate al dibattito (tuttora aperto) sul Risorgimento, sulla singolarità di un’unificazione realizzata in feroce contrasto con la Chiesa nazionale, sul carattere estremamente minoritario delle élite in un Paese di analfabeti, sulla repressione del brigantaggio meridionale, e via dicendo. A loro volta, le vicende del Risorgimento e poi dell’età liberale portano Mieli al nodo del fascismo, agli interrogativi sulla sua origine, alle responsabilità individuali. E anche qui non ci vuole molto a scorgere la mano dell’autore. Il quale sceglie di soffermarsi non tanto sull’improvviso estremismo di piazza dei socialisti o sull’incapacità dei partiti democratici di stabilizzare il quadro politico all’indomani del 1919, ma sulla risposta che al fascismo danno i liberali. Di Benedetto Croce, in particolare, Mieli ricorda la benevolenza verso il movimento di Mussolini, l’appoggio al suo governo, il disco verde alla legge Acerbo, il voto di fiducia concesso nel luglio 1924, cioè dopo il delitto Matteotti. Una clamorosa incongruenza con la teoria e i valori liberali che viene spiegata ricordando quanto profondamente quelle élite avvertissero l’urgenza di ristabilire l’autorità dello Stato, allontanando lo spettro della guerra civile. Ma anche con quanta perplessità giudicassero, se non il parlamentarismo tout court, di certo le performance del Parlamento del dopoguerra.

Giudizi troppo severi? C’è in tutto il libro di Mieli una diffidenza più o meno esplicita nei confronti delle élite colte e delle loro scelte politiche. Di volta in volta, quei piccoli gruppi gli sembrano accecati dall’antigiolittismo, come gli uomini di Giustizia e Libertà. Incapaci di scorgere i primi passi di una dittatura, come Gaetano Salvemini o Luigi Einaudi. Nostalgici di mitologiche rivoluzioni tradite, come gli innumerevoli seguaci di destra e di sinistra di Alfredo Oriani. Teorizzatori di un’ambigua «democrazia sostanziale», come Giuseppe Dossetti. Altre volte, costituiscono temibilissime lobby della cultura, come i comunisti della «cellula Einaudi», per dirla con il sarcasmo di Palmiro Togliatti. Degli intellettuali del Pci, Mieli ricorda l’incrollabile disponibilità a seguire il partito anche nei meandri meno gloriosi: sull’invasione dell’Ungheria, la Primavera di Praga, il caso Sinjavskij-Daniel’, eccetera. Talvolta scavalcando lo stesso Pci. Come quando, in occasione della crisi di Cuba del 1962, si schierano dalla parte di Castro e contro Kennedy. «Nazismo atomico», così Carlo Levi definirà la reazione di Kennedy ai missili sovietici.

Esistono eccezioni a un simile quadro? Sì, naturalmente. Fa eccezione, per esempio, Ugo La Malfa, «antifascista per davvero», figlio politico di Giovanni Amendola e Silvio Trentin, ostile all’occupazione clientelare del mercato da parte dei partiti, tenacemente critico di fronte al crescere della spesa pubblica. E, per questo, accusato di essere un ragioniere. «Ragioniere con i fiocchi», commenta Mieli.

Ma anche un altro cameo spicca tra le pagine disincantate del caos italiano. Riguarda Marco Pannella, il leader di un partito piccolo che riuscì tuttavia a esercitare un’enorme influenza sull’opinione pubblica e sulle stesse dinamiche politico-parlamentari. Capace di prendere l’onda del Sessantotto, abilissimo nell’uso dei media, Pannella auspicò, in tempi non sospetti e in splendida solitudine, proprio quel modello conflittuale che tutti avevano sempre considerato come una iattura per il Paese e che invece avrebbe potuto cambiare faccia all’Italia delle mediazioni e del consociativismo. Fu un profeta disarmato? Non proprio. Dopotutto, se Romano Prodi è diventato un eroe (della sinistra) per aver sconfitto Berlusconi, Pannella sconfisse la Balena Bianca.

Paolo Macry

Fonte: Il Corriere della Sera